背后的矛盾是:除了昂贵的汽车、被限制的摩托车与标准仍不成熟的老头乐之外,需要速度的普通人,除了电动自行车开后门之外,缺乏别的选择。

315 晚会提到,近年来,因为电动车速度过快引发的交通事故频繁发生,并将其归咎于厂商预留可以解除限速的后门。那么,为何不干脆选择更快、更「合规」的老头乐呢?

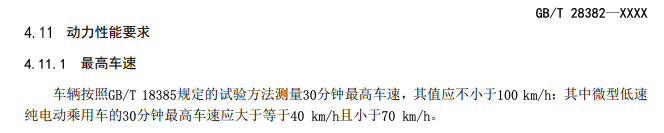

目前《纯电动乘用车技术条件》正在征求意见,其中提到,微型低速纯电动乘用车的 30 分钟最高车速应小于 70 km/h,这比电动车危险多了:

同样是不需要驾照(部分地区发放微型低速电动车的专门牌照),同样有严重的安全风险和较高保有量(据新浪财经报道,老头乐的保有量超千万台,2013-2018年期间,全国因老头乐引发的交通事故高达 83 万起,1.8 万人因此丧生),速度更快的老头乐却没有被点名。

电动自行车并不是大马路上唯一的「电动爹」,有锅应当一起背。更何况,电动自行车担了自行车的名分,却没有充分享受到自行车的保障。

从《电动自行车安全技术规范》来看,国家把电动车当成一种有电的自行车在管,对其作出的定义是:「以车载蓄电池为辅助能源,具有脚踏骑行能力,能实现电助动或 / 和电驱动功能的两轮自行车」。这也正是为什么,国家标准中还强调必须有脚蹬子 -- 因为主管部门还将其视为一种特殊的自行车,自然只能跑自行车的速度。

而在实际使用中,它却没有享受到自行车的待遇。我有的时候会骑六公里的电动自行车上班,还是在城市治理水平相对还行的北京,一路上都能看到这些问题:

- 自行车道被乱停放的机动车占用

- 因为人行道被乱停放的机动车占用所以自行车道被行人占用

- 自行车道被共享单车占用(点名 13 号线知春路地铁站附近)

- 贴着「接送孩子用」的老头乐在自行车道逆行

- 机动车将自行车道当成右转的「待转车道」,路口总是有机动车在自行车道探头探脑

- 电动自行车自己也存在频繁的逆行现象

在这些乱象存在的时候,作为能够影响政策制定和执行的媒体,央视是否也需要分析一下何者是造成电动自行车事故频发的主要原因?

更何况,正如开头所说,预留后门是因为市场有需求,那就需要分析一下为何会有这种需求 -- 是因为广大外卖员、买不起车摇不上号通勤者喜欢追求风把头发吹乱、冷冷的雨胡乱地拍的快感,还是处于平台对送达时间的要求不得不向同行的速度看齐、城市出行问题没有得到充分解决?

批评表象很容易,批评和曝光后,如何进行建设,不容易。

315是要来给人民群众解决问题的,可不是用来给大家添堵的。