金融市场原来对于开年经济增长的预期是很差的。

毕竟,上市房企的1~2月平均销售数据是40%~50%的下滑;毕竟,土拍市场的冰封已经半年;毕竟,2月出现了有数据以来首次居民中长期贷款(也就是房贷)负增长。

春节和两会期间的疫情复发,各地疫情管控也都比较严格。互联网巨头的网购高频数据一般。线下线上消费理应都不行。

甚至主流观点认为,数据差了不丢人,后面会有更多稳增长政策出台。

结果。。。

上周统计局换了领导之后,直接发威。

固定资产投资,消费,工业增加值,所有数据都严重超预期。数据离谱到什么程度呢?首先它超出了所有金融从业者的想象力边界。数据发布已经超过12小时了,一堆博士算了半天,至今没有一个金融从业者能够把房地产链相关的分项数据(全是负的)跟总体投资数据掰扯上的。更不要说跟各个行业的高频数据弥合了。

历史上统计局的数据超金融市场预期是家常便饭。但是一般来说,都是小数点后一位数字的偏差。这次是个位数不变,直接改了正负号。

客观讲,1~2月的经济增长数据如果完全没有水分,那么今年的经济增速应该在6%~7%,甚至现在应该开始考虑适时加息,抑制经济过热了。就是这么魔幻。

打个比方,统计局今天干的事情,类似于你小时候考了不及格,直接把50分改成90分。然后你逼着你爸在考卷上签字了。

如果稳增长最后不靠央行、不靠住建部也不靠商务部,全靠统计局,那还怎么玩?

证券市场能有信心就怪了。

这两天出现了新情况,感觉舆论不太对,跌多了很多乱七八糟的东西也出来了。。

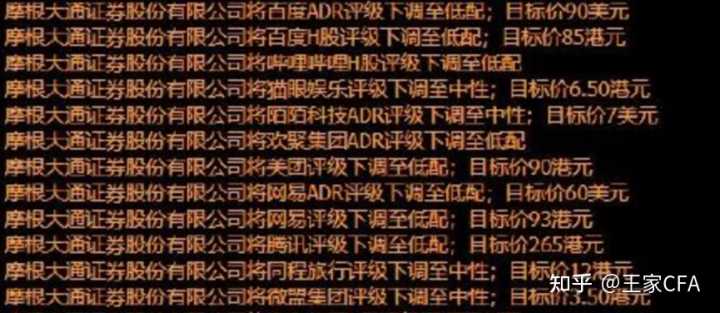

最近1~2天,海外媒体对中国的经济和大型企业评论开始增加。

比如什么下调经济预测,比如提到“腾讯或面临罚款”。

很有意思,大量的新闻和博客都在使用“或”、“传”、“如果xxx,就会xxx”。

这让我想起了前段时间的国际新闻,前几天乌克兰核电厂着火了,实际上是厂里的普通建筑。

但是在新闻里他们怎么说呢?

如果核电站出了问题,会对ABCD造成影响,好像真的是发电厂房着火了一样。

再比如欧洲提出制裁俄罗斯,新闻和评论细节不讨论(比如制裁给能源行业留后门),专门讨论如果停止进口原油天然气,能源价格会如何如何。

今天白天,很多人又开始“传”。

- 好像美股中概肯定要出问题了,就好像这些人天天住在SEC办公室里旁听会议一样;

- 也有传国内互联网巨头要被拆分了,就好像这些美国人天天在政策研究室整理文件一样。

熟悉海外新闻的都了解,每次出现这种市场动荡的时候,都会有很多这种煞有介事,从某些“内部人士”那里得到的消息。

海外对国内新闻的传播一直并不透明,也给了这类浑水摸鱼机会。

路透社新闻评论部2018年12月发表过一篇假新闻评论,《若字节跳动明年与百度合并 BAT组合将起变化》,当时还引发百度辟谣。上面我说的两个元素全占了,假新闻不知道哪的来源,然后是基于“若合并”前提,字里行间好像是言之凿凿,重点放到了各种结果分析。

我们老说不能阴谋论,但华尔街和媒体一直有某种松散式的合作。这不俄乌冲突最开始几天,一边唱空俄罗斯资产,然后华尔街默默买入俄罗斯优质企业的公司债。

这很难让人相信背后没有配合,回想到历次大周期海外媒体、金融机构的操作,连我这个专业的都不信是巧合。

毕竟90年的日本、97年的泰国、08年的新兴市场,好几次了。

其实对在金融市场有话语权的机构来说,大家都很清楚一些资产的真正价值。

比如港股和美股不同,不存在退市风险,那会不会像俄罗斯公司债一样把一些公司价格打到很低,然后默默抄底呢?

不开玩笑——韩国当年被这么撸过一次了。

作为普通人来说,当下行情参与就算了,难度太高。目前的下跌已经不基于基本面了,连锁反应、情绪造成的慌不择路,影响因素太多。

在新的环境下,信息变得混乱和复杂,也要做到不传这些乱七八糟的内容,不引用来源不明的消息。

当然就更别根据一些没什么信源的信息,去指导投资了。

以上,供参考