西湖大学招收的专业包括:

- 生物科学:生化环材

- 物理学

- 化学:生化环材

- 电子信息工程

- 材料科学与工程:生化环材

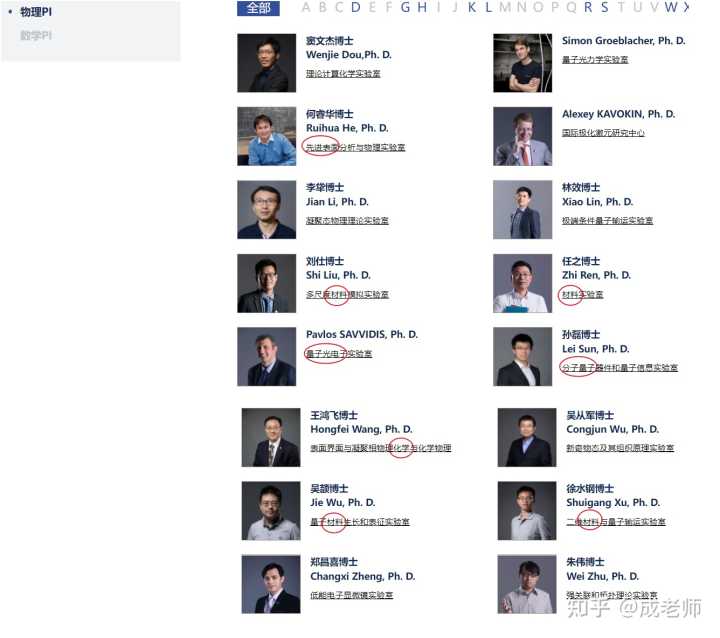

那么只剩下了物理学和电子信息工程,那我们来看看西湖大学理学院物理系的老师/PI:

一共16个老师,一半左右是材料和材料相关方向。所以你选了物理系大概率也是在搞材料。

然后只剩下一个电子信息工程,西湖大学的电子信息工程一共分四个子方向:

- 光子与光电子器件

- 微纳加工技术

- 微电子和信息技术

- 电子器件与能源电子

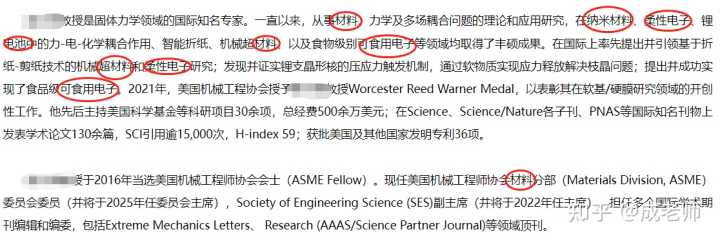

电子信息工程的老师比较多,我挑一个听起来最不材料的方向——微电子和信息技术,然后随机挑选一名老师,点进他的主页看了一下。满屏高大上的名词汇成一句话:“材料”!

中国大学在培养人才这件事上,总是有意无意的在把人才定义为科学家和工程师。

“选拔立志服务国家重大发展战略,愿意投身基础科学领域,综合素质优秀的学生,为实现重大科学理论突破及核心技术攻关培养拔尖创新人才和未来引领者”,显然,西湖大学出的是为了培养顶级科学家和工程师特化的方案。

但是,谁说只有这两种人才能算人才呢?这两种人基本要先有个博士学位,在同城那所985的本科生里,真的读博的大概也就不到两成。那剩下八成是废了吗?不是,他们只是发现自己既不想做顶级科学家,也不想做顶级工程师。

国科大当年收本科生就有这个争论:读大学到底是肆意的四年青春更重要,还是被择出来读四年实验班冲一个科研好出身更重要。

这个问题没有标准答案。本质上是在问一个18岁的小朋友到底能不能够很理智的做出选择科研这条路的决定。我觉得让18岁的小朋友回答这个问题实在太难了。毕竟,大部分高二高三的小朋友真的是既没有吃过猪肉(亲自做过科研),也没有见过猪跑(身边有人做科研)。

如果一个小朋友真的坚信自己的人生价值是探索知识,那似乎也可以赌一把。如果有任何的迟疑,那其实应该不要下这么大的赌注,特别是在有的选的时候。